كانت ألمانيا أول من أقدم على تصنيع السلاح الكيماوي في العصر الحديث، وقد تمثّل ذلك في ابتكار أصناف من الغازات السامة الحربية ذات القدرة الكبيرة على إحداث التأثير القاتل. وفي بداية الأمر لم تكن عملية استحداث وإنتاج هذه الشريحة من الأسلحة سوى فكرة راودت عقول علماء ألمان مع مطلع القرن الماضي،

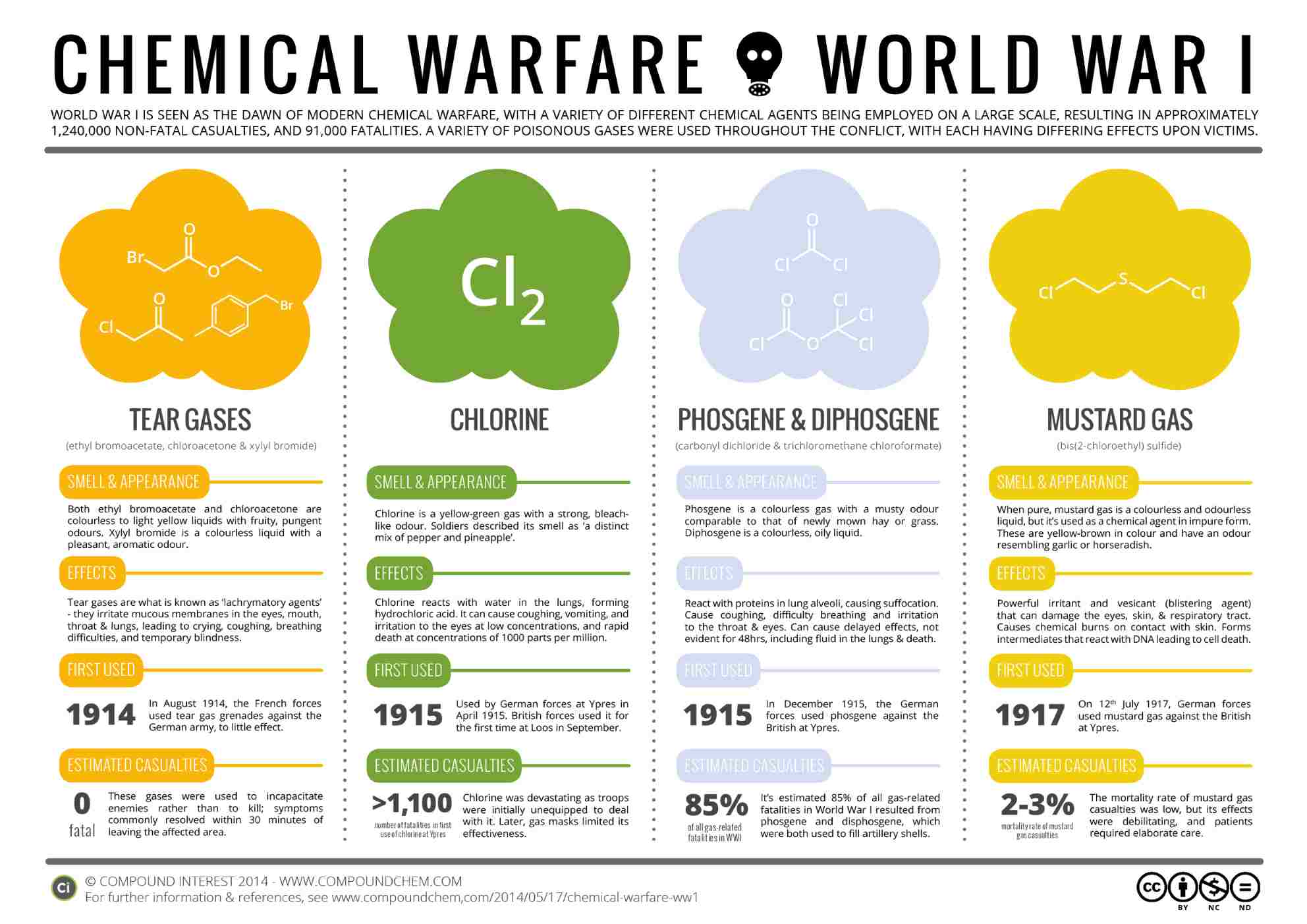

ثم تبلورت هذه الفكرة في صورة اقتراح تقدموا به إلى قيادة الجيش الألماني.. ومن هنا جاءت المبادرة الأولى عندما اختار هؤلاء العلماء أن ينحرفوا بمسار أنشطتهم العلمية إلى وجهة تؤدّي إلى تطوير وسيلة جديدة لقتل الإنسان بغاز الكلورين، وذلك بعد أن كانت تلك الأنشطة تُعنى بالمواد الكيميائية المستخدمة في الدباغة وإنتاج الأسمدة الزراعية ومبيدات الآفات إلخ.. هذا وقد إرتكزت المبادرة المقترحة على إمكانية تسخير خبرتهم العلمية وتطويع بعض منتجاتهم الكيميائية وتطوير خصائصها بحيث تصبح سلاحا يمكن أن يستجيب لفاعليات القتال في ميدان الحرب. وكان من المفارقات الغريبة أن تستغل الإنجازات الباهرة في علم الكيمياء على نحو تُسخّر فيه لخدمة أغراض مخلة بالمسارات السلمية!

قبل مائة عام من يومنا هذا، وتحديدا في شهر أبريل من سنة 1915، كانت مجريات الحرب العالمية الأولى في عنفوانها وكانت المعارك حينئذ من الشمولية والإتساع بحيث غدت مناطق مختلفة في العديد من بلدان العالم جبهات للقتال. في البداية كان المشهد العام في حالة ترقّب إذ لم يتمكن أي من الأطراف المتحاربة من التوغّل في أعماق الخطوط المعادية إلا قليلا. وفي خضم هذا الوضع كان الجيش الألماني يتطلع إلى تحقيق إنجاز في الجبهة المقابلة محاولا اختراق دفاعات أعدائه من الجيوش الفرنسية والإنجليزية المرابطة على امتدادها. لكن الموقف بالنسبة للجيش الألماني كان يتّسم بالصعوبة لأن الخطوط الدفاعية المنيعة التي تواجهه تتميّز بالعمق والتحصين الجيد، ما جعل عمليات اختراقها من قبله من أصعب أنواع المناورات. لذلك كان على القيادة الألمانية أن تفكر مليا قبل المجازفة على الإقدام على عملية خرق قد تكون محفوفة بالكثير من الأخطار والمحاذير وربما تُفضي إلى وضع وخيم ونتائج وغير محمودة العواقب، ولا سيما إذا تمكن الطرف المدافع من سدّ الثغرة ثم قام بعزل القوات المهاجمة وفصلها عن بقية القوات، فيما يُطلق عليه عسكريا إحاطة تعبوية، وفي هذه الحالة فإن القوات الألمانية المهاجمة ستتكبد خسائر جسيمة..

على الرغم من أن قيادة الأركان للقوات المسلحة بألمانيا استحسنت من حيث المبدأ فكرة المراهنة على الخيار غير التقليدي، وقد كانت على قناعة تامة بقدرات السلاح الكيماوي الذي يمكن أن يكون فعالا في كسر الجمود السائد في الجبهة، وفي تحقيق مبدأ المباغتة التي من شأنها أن تكون بمثابة مفتاح النجاح في تحقيق الخرق المستهدف وقلب المعادلة القتالية بالتالي لصالح الطرف الألماني.. غير أن الدولة الألمانية تحفّظت في بداية الأمر على الفرضية الآنفة الذكر، وذلك بسبب عدم رغبتها في الإخلال بالقوانين التي تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية. إذ كانت فرنسا وألمانيا قد أصدرتا في عام 1675 قوانين تمنع استخدام الرصاص المسموم كما صدّقت ألمانيا، ضمن الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، على ميثاق لاهاي في سنة 1899 بعدم استخدام السموم أو الأسلحة السامة، وأيضا وقّعت هذه الدول لاحقا على إعلان إضافي بعدم استخدام المقذوفات المحمّلة بالعوامل الخانقة.. على الرغم من كل ذلك، وبما أن منطق الحرب عادة ما ينتهك المعاهدات والمواثيق التي تُبرم في وقت السلم، فإن الدولة الألمانية لم تتردّد كثيرا في التخلّي عن التزاماتها تجاه تلك المعاهدات الدولية، إذ سرعان ما تنصّلت من مسؤولياتها حيالها وتركت جانبا كل التحفظات، ما جعل مصير مجمل تلك القوانين في مهب الريح على إثر ارتطامها بواقع الحرب. وبناء على فلسفة رأت فيها القناعة التامة أن مجريات المعركة تقتضي فعلا اللجوء إلى خيار غير تقليدي عمدت القيادة الألمانية إلى تبنّي المبادرة الكيماوية وهي في طور اعتزامها إنجاز الخرق المنشود في الخطوط الدفاعية لخصومها المتحالفين ضدها.

نتائج المباغتة بالكلورين

قرّر الجيش الألماني خوض التجربة فلجأ إلى شن أول هجوم كيماوي ساحق، حيث قامت وحداته المكلفة بتنفيذ مهمة الإسناد الكيماوي بفتح الصمّامات ورش كمّيات هائلة من غاز الكلورين الخانق، صباح الثاني والعشرين من أبريل 1915 مستهدفة جبهة خصومها الممتدة بمدينة "إيبرس" البلجيكية بمحاذاة الحدود الفرنسية، وتشكلت عندئذ سحابة رُكامية منخفضة من الكلورين اتجهت بفعل الريح وحالة التهابط إلى مواقع القوات الفرنسية والجزائرية هناك.

المشهد كان رهيبا فقد أصيب عشرون ألف جندي حينما تعرضوا بشكل مباشر لموجات الأبخرة الملوثة، ما أدّى إلى احتراق أعينهم وتعطل أجهزتهم التنفسية فور استنشاقهم للغاز وقد أصيبوا بالإختناق التام، فأخذوا يقاومون أنفسهم في محاولة لتنشّق الهواء، لكن دون جدوى فقد تسربت السوائل إلى الشعب الهوائية في رئاتهم وهو ما جعل الأكسجين ينقطع عنهم بوتيرة متسارعة، فظلوا يرتجفون من الألم وهم يتقيأون الدماء الممزوجة برغوة خضراء اللون، وكانوا يموتون موتا بطيئا بالجملة.. خيّم الموت على الموقف وساد صمت رهيب بالجبهة أشبه بسكون المقابر، إلا من أنين خافت ينبعث من حشرجة المحتضرين وممن يواجهون سكرات الرمق الأخير، وسرعان ما تلاشى الأنين، فغدت الجثامين مترامية على طول خط المواقع الدفاعية للخصم.. وفي غضون حوالي أربعة أيام من تاريخ الهجوم كانت حصيلة من لقوا حتفهم خمسة آلاف فيما أصيب خمسة عشر ألف بالعمى والعجز التام مما أقعدهم عن القتال.

الخسائر في صفوف الأفراد كانت فادحة، وكان لعامل المباغتة الدور المفصلي في الوصول إلى هذه النتيجة إذ لم يكن في حسبان الجنود الفرنسيين والجزائريين وغيرهم، ممّن كانوا متمركزين على الخط الدفاعي المستهدف، التعرض إلى الغازات السامة ولم يتوقّعوا هذا الإستخدام، وبالتالي لم يتخذوا أي شكل من أشكال التدابير الإحترازية لحماية أنفسهم من شر ما استخدم ضدهم. فعلى سبيل الإفتراض لو توفرت للجنود أية وسيلة تتيح لهم تغطية أعينهم وأنوفهم وأفواههم بإحكام ساعة انتشار الغاز، لكُتبت لهم النجاة وقتئذ، أو على الأقل لكانت الخسائر في صفوفهم أقل بكثير مما هي عليه.. حيث لم تكن يومئذ أقنعة الوقاية مستخدمة أو حتى معروفة،

ولو كان الأمر كذلك لكانت كفيلة بضمان النجاة لمن اتخذ منها وسيلة للحماية. بالعودة إلى الجبهة وعلى خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها القوة البشرية المستهدفة، انفتحت ثغرة بمواجهة قدرها ثمانية كيلومترات تقريبا في صميم الدفاعات الفرنسية، ما جعل الباب مفتوحا أمام الجحافل الألمانية للنفاذ إلى الأعماق، وذلك بعد أن فقدت قيادة الجبهة المنكوبة السيطرة على الموقف، الشيء الذي أدى إلى إصابة النشاط القتالي بالشلل التام في الخطوط الدفاعية للجبهة الغربية لخصوم ألمانيا لبعض الوقت قبل إستعادة السيطرة تدريجيا.. ولئن كانت النتيجة ليست من الحسم بالدرجة التي توقعها الجيش الألماني، إلا أنه رأى فيها ما يثبت له بالقدر المتيقن أن استخدام الغاز الحربي هو طريقة صائبة في إسناد الأعمال الهجومية، وأن هذا الإستخدام قد أسّس لفتح جديد في مسار العمليات التعبوية، معتبرا أنه حقق نصرا مبينا في تلك الجولة القتالية وأن نتائج العملية أحدثت زخما فريدا في جوهر المعادلة القتالية.. ولئن كان المعروف عن المواجهات الحربية المسلحة أنها كثيرا ما تخلف أعدادا هائلة من القتلى، فهذا ليس بغريب، لكن بعملية واحدة أمكن تدمير جموع غفيرة من أفراد القوة البشرية للقوات المرابطة، فإن في ذلك برهانا على ما قد يمكن لحرب كيماوية أن تفعله من أفاعيل..

إنبهر الجيش الألماني بالنتائج التي حققها ما جعله يتطلع إلى المضي قدما في إنجازاته الجديدة فدأب على مواصلة وتيرة هجماته غير التقليدية لتعزيز موقفه ولتحقيق المزيد من المكاسب التكتيكية، فشن هجوما يوم 31 مايو 1915 بالسلاح الكيماوي ضد الجبهة الشرقية، مستهدفا القوات الروسية وقد استخدم في الهجوم 12000 عبوة محملة بخليط من الغازات الخانقة. وكانت الحصيلة إصابة تسعة آلاف من الجنود، منهم ستة آلاف كانت الجرعة التي تعرّضوا إليها من الغاز قاتلة فلقوا حتفهم خلال بضعة أيام بشكل متسارع.. وعلى إثر هذه النتائج فتح الباب على مصراعيه أمام آفاق تطوير السلاح الكيميائي واستخدامه، وذلك بعد أن شكلت الخطوة الألمانية منعطفا غير مسبوق في مسارات المواجهة المسلّحة.

ردة الفعل والنتائج العكسية

في الجانب الآخر من جبهة القتال اعتبر الحلفاء استخدام السلاح الجديد ضدهم أمرا مفاجئا ومباغتا، وقرروا أنه لا مناص من تغيير قواعد اللعبة بحيث لا يمكن لهكذا حادثة أن تمر دون رد يضاهي فعلة الألمان أو أشد، واحتفظوا لأنفسهم بحق الرد في الوقت المناسب.. تدارسوا الكيفية وخلصوا إلى أن الحكمة تقتضي وضع خطة ترتكز على محورين متلازمين هما تأمين الوقاية للقوات الصديقة ثم إطلاق الغاز السام ضد العدو. وفي غضون خمسة أشهر كانت المثابرة في خطوط الإنتاج في أحد مرافق الصناعة الكيميائية بإنجلترا قد أثمرت على إنتاج غاز الكلورين الخانق، وبذلك تمكن الإنجليز من تصنيع سلاح كيماوي اعتقدوا أنه سيكون الوسيلة المناسبة للرد على فعلة الجيش الألماني. ولم يمض على هذا الإنجاز سوى بضعة أيام حتى تم إمداد الجبهة الغربية بخمسة آلاف وخمسمائة إسطوانة من هذا الغاز.. وفي يوم من أيام خريف عام 1915، شنت القوات البريطانية أول هجوم كيماوي لها في منطقة "لوس" مستهدفة القوات الألمانية، لكن الرياح لم تكن يومئذ مواتية بل كانت على ما يبدو تجري بما لا تشتهي سفن الحلفاء، وقد انقلب السّحر على السّاحر، إذ لم تكن وحدات الإسناد الكيماوي التي نفذت العملية، من الكفاءة والخبرة على قدر كاف بما يجعلها دقيقة في اختيار ساعة الصفر وفي ممارسة الرصد الجوي بشكل صحيح، من حساب لاتجاه الريح وسرعته ولحالات الثبات العامودي للهواء، بما يضمن أسباب نجاح العملية من خلال ضبط مسيرة السحابة الكيماوية صوب الهدف المطلوب، لذلك فشل الهجوم بسبب انعكاس الريح وارتداد الغاز على الحلفاء مسببا خسائر فادحة في صفوف القوات الصديقة لهم، أدت إلى إحباط ونكسة غير متوقعة وهزيمة نكراء.

التصعيد المتبادل

أصبح شبح الحرب الكيماوية يُخيّم في الآفاق فيما يشبه المارد الذي يخرج للعباد مهددا كيانهم، ما جعل المقاتلين في الجبهات يتوجّسون خيفة من خطر الإختناق ويعانون من هاجس الغازات التي غدت سلاحا مرعبا، الشيء الذي زادهم إحباطا وتدنّ في الروح المعنوية، إذ لم تعد الخنادق توفّر لهم الملاذ الآمن، بعد أن قوّض هذا السلاح الجديد كل نظم التحصين الميداني التقليدية وذلك بفعل خصائصه الإنتشارية وشمولية تأثيره المتسارع.. فالجندي المتخندق يستطيع الإحتماء من شظايا القنابل التقليدية والقذائف العادية فيزول خطرها بمجرد انفجارها، على خلاف الغازات الحربية السامة التي تتسم بالإستمرارية وقدرة منقطعة النظير على النفاذية وإحداث التأثير مهددة العنصر البشري حيثما وجد داخل نطاق المنطقة الملوثة، سواء في وسط الخنادق والمرابض أو في أعماق الكهوف أو خلف السواتر والمتاريس أو داخل العربات.

مع إطلالة العام 1916 أطلق الطرفان المتحاربان العنان للحرب الكيماوية وشاع الإستخدام النظامي للغاز ضد بعضهما البعض على الجبهات، وظلا يتبادلان القصف المدفعي بقذائف الكلورين. ومع ارتفاع وتيرة هذا التصعيد غير المسبوق غدت حصيلة الخسائر في القوة البشرية لدى طرفي النزاع بالغة وأعدادها متزايدة، فالمشهد يتجاوز حدود التعبير ويكفي أنها حرب كيماوية.. لقد أمسى ما حرّمه القانون الدولي أمس مباحا اليوم في ساحات الوغى، ما يعني الإنهيار الكامل لاتفاقية لاهاي بعد أن انتهكت مبادؤها وتمت الإطاحة بمقاصدها على إيقاع طبول الحرب.

تدابير الوقاية

في خضم شيوع غاز الكلورين الخانق وظاهرة استخدامه، فكرت القيادة لدى كل من الطرفين في كيفية الوقاية وبذلت كل منهما ما في وسعها لتأمين سبل الحماية لقواتها العاملة في ميدان القتال، فتم إصدار الأوامر للجنود بضرورة تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة فور سماع الإنذار بوجود غاز مع ارتداء نظارة محكمة لحماية العينين.. وإن كان ذلك ذا فعالية نسبية إلا أنه لم يكن من الجدوى بما يكفي، فباتت الحاجة إلى تدابير فعالة للوقاية أكثر إلحاحا فتم الدفع بجدية باتجاه إيجاد حل لهذه المعضلة حتى أمكن اختراع أقنعة خاصة للوقاية من الغاز، وسرعان ما أصبحت من التجهيزات الأساسية للجندي في الميدان، فتم التركيز على تدريب الجيوش على أساليب الحماية وصُرفت أقنعة الوقاية ووسائل الإسعافات الأولية لكل الجنود في الميدان.. وفي غضون ذلك كان التدريب على القناع ينعقد على قواعد الإستعمال وطرق الإرتداء والنزع بما في ذلك الإرتداء العاجل فور صدور الإنذار وأثناء مختلف الظروف والأوضاع.. علاوة على أن أحد التمارين المتقدمة يقوم على إخضاع الجندي لعملية تدريب داخل غرفة غاز خاصة، يكون خلالها مرتديا للقناع وذلك للتيقين من مهارته وكفاءته واختبار مدى قدرته على وقاية نفسه عند اندلاع الغاز الحربي.. لأن اكتساب تلك المهارة من عدمها قد يعني الفاصل بين البقاء على قيد الحياة أو لقاء المصرع، وبالتالي فإن تلك المهارة والكفاءة قد تعنيان أيضا الفرق بين المحافظة على النشاط القتالي واستدامة الزخم في الميدان أو عكس ذلك.. والجدير بالذكر أن الغازات الخانقة تصيب الجهاز التنفسي والأعين دون سائر الجسم، ما يجعل القناع الواقي بمفرده كفيلا بحماية مرتديه من خطر هذا النوع من الغازات إذا أحسن استعماله، على خلاف أصناف أخرى من الغازات السامة الحربية التي تستوجب الوقاية منها حماية الجسم بأكمله فضلا عن الجهاز التنفسي.

الفوسجين

في غضون سنة 1916، واصل الألمان تطوير سلاحهم الكيماوي فأنتجوا غاز الفوسجين الخانق الذي يفوق تأثيره السمي غاز الكلورين بثماني عشر مرة. وهذا أمر رهيب جعل الأطباء يصابون بالذهول عندما وقفوا على الأعراض المميزة التي تنتاب الضحية، وكيف أن هذا الغاز يفتك تدريجيا بالرئتين خلال الفترة الكامنة على نحو يجعل المصاب يتوفى ببطء كمن يموت غرقا..

أما في الجبهة الأخرى، كانت القوات الإيطالية قد جهزت خطوطها الدفاعية في شمال إيطاليا، وأتقنت تحصيناتها بما مكنها من التصدي لعمليات النمسا حليفة ألمانيا، ومن صد المحاولات الهجومية التي تستهدف اختراق تلك المواقع الدفاعية. ولئن كانت الإجراءات الإيطالية عصية على الخصم وتمثل رقما صعبا في المواجهة التقليدية، إلا أن الأمر لن يكون كذلك إزاء الوسائل غير التقليدية، فالقوات الإيطالية رغم قدراتها الجيدة غير أنها كانت تفتقر إلى القدر الكافي من الوقاية المطلوبة لمواجهة مخاطر السلاح الكيماوي.. لذلك فقد تكبدت قواتها خسائر فادحة حينما قامت القوات النمساوية في عام 1917 بقصف الجبهة الدفاعية الإيطالية بوابل من غاز الكلورين المخلوط بعامل الفوسجين الذي وصل إلى أعماق المواقع ونفذ إلى الخنادق والكهوف وأحدث من التأثير المميت ما أدى سريعا إلى مصرع خمسة آلاف جندي وتسبّب في إصابة عشرة آلاف آخرين.

الخردل أكثر تأثيرا

على إثر هذه الحادثة ومثيلاتها ازداد الإهتمام بتدابير الحماية وأضحت هذه المهمة الشغل الشاغل للقيادات العسكرية، حيث حظيت هذه المسألة بمزيد من الحرص والعناية ما أسفر على المزيد من النتائج الملموسة في هذا الإطار، وبلا شك ساعدت هذه النتائج على تفعيل التدابير الوقائية.. وعلى خلفية هذه النتائج أصبح التفكير يتجه صوب ابتكار غاز جديد بمواصفات خاصة ويكون أكثر فتكا، وعلى نحو يكون معه القناع قاصرا على تأمين الوقاية والنجاة للأفراد. المُنتج المستهدف هو غاز من النوع الذي يصيب الجهاز التنفسي والجلد في آن واحد، على أن يتميّز بالقدرة الفائقة على إحداث التلوث الخطير مع شدة الإستمرار. وكان إنتاج غاز من هذا القبيل استجابة سريعة لهذا التطلّع. إنه غاز الخردل! له رائحة تشبه الثوم ومن مواصفاته المميزة أنه عالي السمية شديد الإستمرار، له فترة كامنة لإحداث التأثير تمتد لساعات، وهو من الصنف الكاوي ويؤدّي إلى حروق كيميائية بالغة الضرر ويُسبّب توليد البثور مع تقرّحات مؤلمة ما يؤدّي إلى سلخ الجلد وتآكله، فهو بذلك يهاجم الجسد البشري بأكمله من خلال قيامه بالتدمير العميق لطبقات الجلد وتدمير الأنسجة وإصابة الأعين والرّئات.. ويتوقّف شدّة التأثير وحجم الضرر بطبيعة الحال على مقدار الجرعة التي يتعرّض لها المصاب. ويطلق على هذا الغاز أيضا "الإيبريت" لارتباطه بمدينة إيبر، وهي المنطقة التي شهدت أول استخدام للسلاح الكيماوي.

في تلك الأثناء ظل غاز الخردل السلاح الكيماوي المفضل لدى الألمان، فأمطروا الحلفاء بوابل منه عبر إطلاقهم زهاء مائة ألف قذيفة، ما أدى إلى مصرع أكثر من عشرين ألف قرب مدينة إيبر. وتصاعدت بشكل متزايد وتيرة الخسائر البشرية في صفوف الطرفين مع إرتفاع وتيرة التّصاعد والتصعيد في التراشق المتبادل بالغاز الحربي بين الجانب الألماني وجانب الحلفاء، على نحو لم يسبق له مثيل. وفي تلك الأثناء توصل الإنجليز بدورهم إلى إنتاج غاز الخردل، وعمدوا إلى استخدامه بشكل مكثف، فاستحال الموقف على جبهات القتال إلى حرب كيماوية من الطراز الأول، إلى حد أن القذائف الكيماوية شكلت نسبة 25 % من مجموع القذائف التي تبادلها الطرفان في القصف..

فالقناع الذي كان بمثابة طوق النجاة في مواجهة طوفان الغاز الخانق أصبح الآن عاجزا بمفرده عن إسداء الوقاية ضد غاز الخردل الجديد، فبات القتل بالجملة والإبادة الجماعية من المشاهد المألوفة في ثنايا هذا الصراع الرهيب، ولا غرابة فالتدمير من الشمولية بحيث بلغ حدا أصبح معه القتل بالكيمياء موضوع الساعة الأوحد، فعلا إنها حرب كيماوية بامتياز أوجدها ذلك السلاح الرهيب الذي يعد باكورة الإنتاج في لائحة أسلحة التدمير الشامل.. والمفارقة أن ألمانيا التي كان لها زمام المبادرة في ذلك المضمار قد استسلمت في نهاية المطاف في حين لم تشفع لها الأسلحة الكيماوية بأن تنجو من الهزيمة.

عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها كانت حصيلة من تأثروا بنواتج الأسلحة الكيماوية، وخاصة غاز الخردل، مليونا وثلاثمائة ألف، لقى منهم حتفه ما يزيد عن واحد تسعين ألف. ولو لا الوقاية التي قدّمها القناع وغيره من وسائل الحماية لكان عدد الخسائر أكثر من ذلك بكثير.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها مدينة لاهاي، تأخذ على عاتقها مهمة الإلغاء التام للأسلحة الكيميائية في العالم، وتسهر على تنفيذ برامج تصفية ما تبقى من مخزونات هذه الأسلحة. هذه المنظمة دأبت على تقليد تقوم خلاله في شهر أبريل من كل سنة بإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية. وبصفة أخص وحيث يُصادف السنة الجارية مرور قرن واحد على أشرس مجزرة كيميائية عرفها تاريخ البشرية، لذلك تقوم المنظمة بإحياء الذكرى المائوية لهذه الحادثة

العربية

العربية  English

English